研究の記録 -実験ノートの実際- (2024年度全国公正研究推進会議 ポスター発表)

2025年2月12日、東京大学安田講堂に於いてAPRINが主催した2024年度全国公正研究推進会議において、APRINの片上幸美研究員がポスター発表「研究の記録 -実験ノートの実際-」を行いました。

発表に使用したノートの見本はAPRIN事務局にて保管しております。閲覧を希望される場合はAPRIN事務局までご連絡ください。

概 要:(プログラムより)

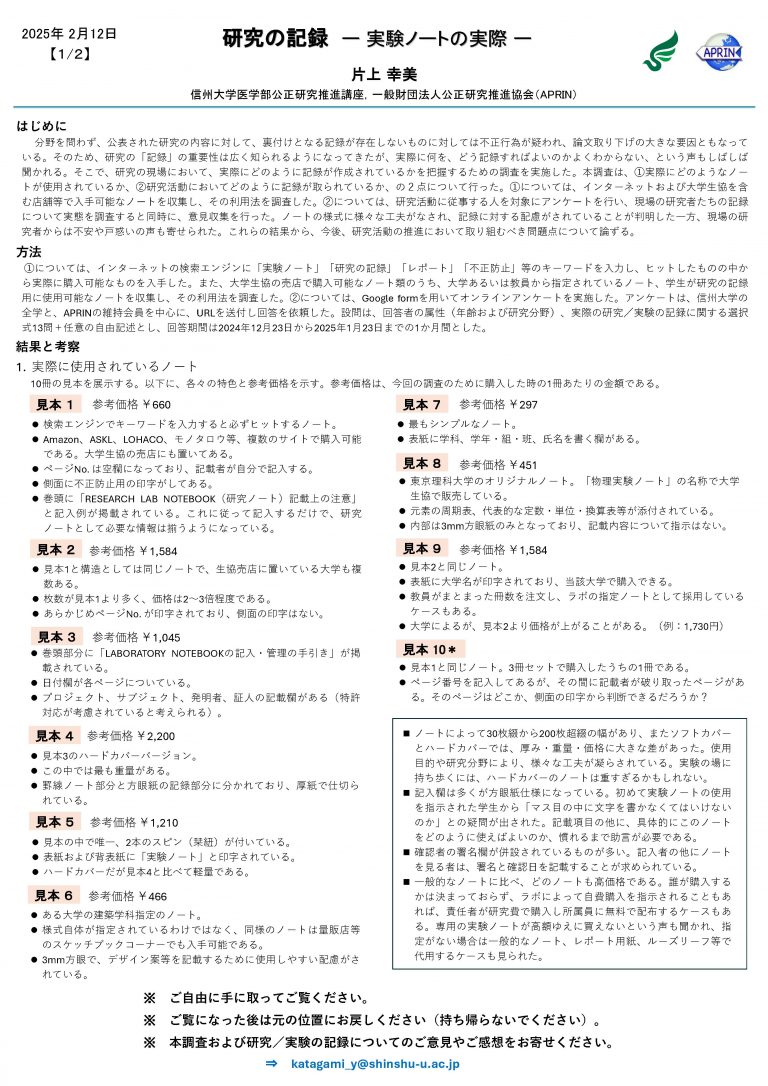

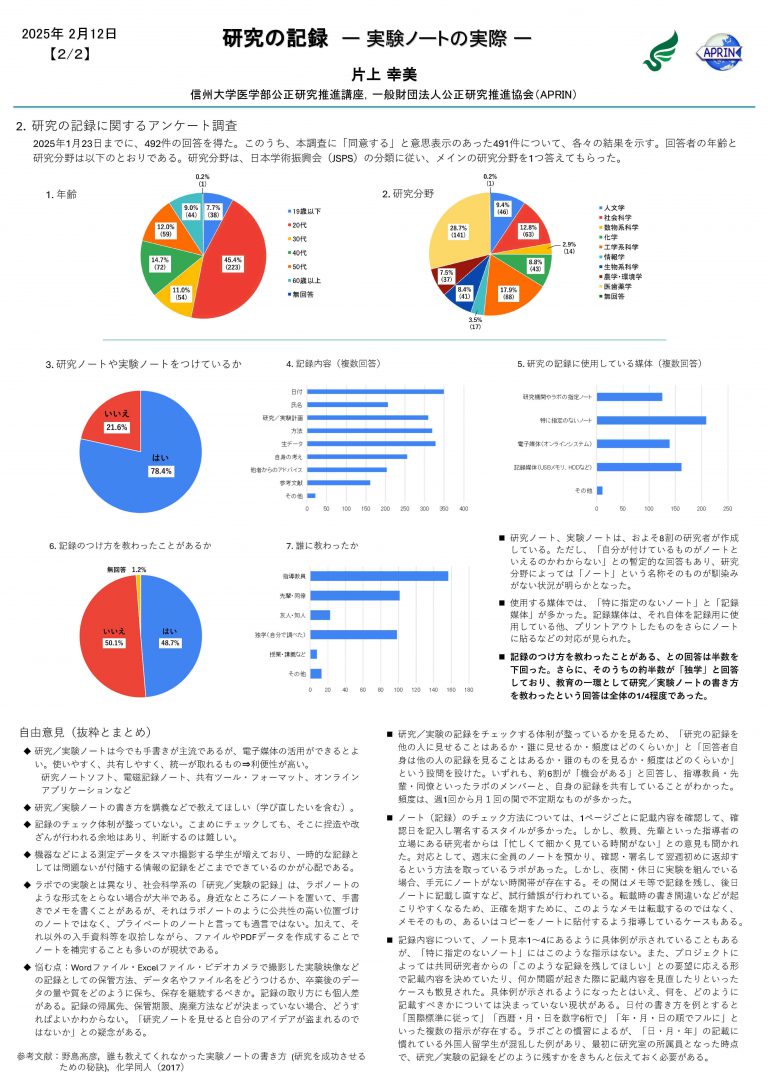

分野を問わず、公表された研究の内容に対して、裏付けとなる記録が存在しないものに対しては不正行為が疑われ、論文取り下げの大きな要因ともなっている。研究の記録の在り方を見直すことは、公正な研究活動をサポートするために重要である。具体的な記録の方法とともに、研究者の迷いや悩みとなる点について調査を行ったので報告する。

PDFダウンロードはこちら

日本の科学技術・イノベーション戦略と研究公正(APRI2023 TOKYO展示資料)

2023年3月20日~22日、早稲田大学に於いてAPRINが主催したAPRI2023 TOKYO(第5回アジア太平洋研究公正ネットワークミーティング 2023)において、APRINの樋笠知恵研究員が「日本の科学技術・イノベーション戦略と研究公正」と題した展示を行いました。法律・府省庁・学協会のこれまでの動向と概要が年別にまとめられています。ぜひご覧ください。

(以下の画像をクリックしてPDFをダウンロードできます)

研究不正に関する調査・審査の標準化に向けて

研究不正の告発を受けると、研究機関ではその内容に応じて研究不正の調査委員会が立ち上げられ、調査が実施されます。その際に問題となるのは、調査を担当する担当者や委員らによって、経験も方針も異なるということです。調査は文部科学省等のガイドラインに基づいて実施するものの、詳細が定められているわけではなく、調査委員会ごとに不正認定の基準に差が生じてしまう可能性は否定できません。

APRIN医生命科学系分科会では、こうした可能性を防ぎ、各研究機関の担当者及び委員に任命された研究者を支援する目的で、この分野で経験の深い方々22名にお集まりいただき「研究不正調査標準化会議」を開催してきました。15回の会合の中では、欧米紙のエディター、米国の政府機関経験者、日本の政府機関の方々のご意見も参考にさせていただいております。

そして、研究不正調査を実施する際に考慮すべき内容の考慮事項をまとめ、国際会議等での報告を行ってきました。この度、それらの成果の集大成とも言える内容が、研究公正の領域で国際的にも評価の高い学術誌 Accountability in Research に掲載されました。

APRINでは日本での研究不正調査の標準化を祈念し、同誌に掲載された論文を邦訳しました。研究機関において不正の疑惑が生じた際に、どのように対応し、どういう手順で、どのような事に配慮しながら、何をもとに判断していくのか、といった点を、分かり易く解説していますので、ぜひ参考になさってください。

研究不正の告発の調査における考慮事項(和訳)(2020年11月26日更新)

研究不正調査に際しての考慮事項についての英語論文を日本語に翻訳しました。

研究不正の告発の調査における考慮事項(2020年11月26日更新)

研究不正調査に際しての考慮事項について議論を行い、英語論文にまとめ、2020年5月に国際誌に掲載されました。論文はオープンアクセスになっています。

着眼点および自己チェック項目(2019年4月24日掲載)

「研究不正調査に際しての着眼点および自己チェック項目-調査の手続きと報告書の標準化に向けて」が『学術の動向』2018年12月号に掲載されました。

研究機関内における研究不正に関する調査・審査の標準化を目指して、APRIN研究不正調査標準化会議において、国内外の有識者・政府関係者からご意見をいただきながら作成した「研究不正調査に際しての着眼点および自己チェック項目-調査の手続きと報告書の標準化に向けて」の記事が『学術の動向』12月号に掲載されましたので、ご覧いただき、研究機関での研究不正に関する調査にご活用ください。

また、わが国における研究不正対策に向けた活動を海外にも知っていただくとともに、国際的な不正調査における標準化への布石となることを願い、同記事の英文化を図り、英文解説記事が、”How to investigate allegations of research misconduct: A checklist”がRetraction Watch (2019/1/8付)に掲載されました。

- Retraction Watch 英文解説記事(Retraction Watch のウェブサイト)

- Retraction Watch 英文チェックリスト(Retraction Watch のウェブサイト)

新技術振興渡辺記念会 令和4年度科学技術調査研究助成 成果報告

新技術振興渡辺記念会 令和4年度科学技術調査研究助成の成果報告ページはこちら